Pfarrer Mag. Alois Moser und Ing. Paul Steger ziehen das Kreuz nach oben.

Pfarrer Mag. Alois Moser und Ing. Paul Steger ziehen das Kreuz nach oben.

Pfarrer Mag. Alois Moser und Ing. Paul Steger ziehen das Kreuz nach oben.

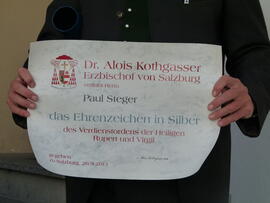

Ing .Paul Steger hat aufgrund seiner Tätigkeit im Pfarrgemeinderat (Ausschuss Verwaltung - Finanzen, Bau) das "Ehrenzeichens in Silber des Verdienstordens der Heiligen Rupert und Virgil" verliehen bekommen.

Ing .Paul Steger hat aufgrund seiner Tätigkeit im Pfarrgemeinderat (Ausschuss Verwaltung - Finanzen, Bau) das "Ehrenzeichens in Silber des Verdienstordens der Heiligen Rupert und Virgil" verliehen bekommen.

Ing .Paul Steger hat aufgrund seiner Tätigkeit im Pfarrgemeinderat (Ausschuss Verwaltung - Finanzen, Bau) das "Ehrenzeichens in Silber des Verdienstordens der Heiligen Rupert und Virgil" verliehen bekommen.

Magdalena Steger aus Mayrhofen hat das Down-Syndrom - und steht fest im Berufsleben. Am heutigen Welt-Down-Syndrom-Tag erzählen ihre Eltern die Geschichte ihrer Tochter.; Die Welt von Magdalena Steger ist geordnet: Die Bücher sind in den Regalen sauber gestapelt, die Schuhe stehen in Reih und Glied auf dem Fußboden. Jeden Morgen, bevor die 21-Jährige zur Arbeit geht, sorgt sie dafür, dass sie ihr Zimmer in Mayrhofen aufgeräumt verlässt. Dann macht sie sich auf den Weg ins Gemeindeamt. Steger hat es geschafft: Die Zillertalerin ist eine von wenigen Menschen mit Down-Syndrom in Tirol, die eine Arbeitsstelle gefunden haben.; „Als die Hebamme gesagt hat, dass meine Tochter das Down-Syndrom hat, war ich geschockt“, erinnert sich Paul Steger. Stundenlang sei er durchs Dorf spaziert und habe sich Gedanken gemacht. Der heute 64-Jährige aber wusste, dass er und seine Frau Maria das irgendwie schaffen würden. „Sie war ein Wunschkind und wir liebten sie von der ersten Sekunde an abgöttisch“, erzählt die Mutter und kann eine Träne nicht zurückhalten. Die Entscheidung, das Kind zu behalten, haben die beiden nie bereut. „Magdalena ist ein Segen für die ganze Familie“, sind sie sich einig. Ihr drittes Kind sei immer gut gelaunt, sei emotional und immer freundlich, auch zu Fremden.; Nicht alle Menschen begegneten der Familie mit derselben Freundlichkeit. „Als unsere Tochter geboren wurde, hatten einige Bekannte und Freunde Angst und wussten nicht, wie sie mit uns umgehen sollten. Aber wir sind ihnen nicht böse. Wer weiß, wie wir uns in deren Situation verhalten hätten“, sagt Paul Steger. Beim Spazierengehen hätten sich einige nicht einmal getraut, in den Kinderwagen zu sehen. Auch Fragen, wie „Ja habt ihr denn keinen Test gemacht?“, mussten sie sich stellen. Das Leben ihrer Tochter stand für die Stegers aber nie zur Diskussion. „Wir haben uns nie geschämt. Im Gegenteil. Wir waren stolz und haben unsere Kleine überallhin mitgenommen“, betont der Mayrhofner.; Keine Selbstverständlichkeit. Schätzungen zufolge entscheiden sich 90 Prozent der Eltern bei einem positiven Befund für einen Schwangerschaftsabbruch. Bei Menschen mit dem Down-Syndrom ist das Chromosom 21 dreifach statt üblicherweise zweifach vorhanden. Die Entwicklung der betroffenen Kinder ist oft verzögert. Das Laufen etwa lernen sie meist mit drei oder vier Jahren.; Magdalena Steger konnte mit knapp zwei Jahren gehen. Auch sonst ist die 21-Jährige sehr selbstständig. Als sie die Berufsvorbereitung Lachhof in Volders besuchte, fuhr sie drei Jahre lang allein mit öffentlichen Verkehrsmitteln hin und retour. Außerdem sei Magdalena Steger an Politik und Geografie interessiert, leidenschaftlicher Fußballfan und lese jeden Tag die Zeitung.; Viel Freude bereitet ihr auch der neue Job, den sie seit 1.1. 2013 ausübt. „Es macht mir Spaß, jeden Tag hierherzukommen. Ich ordne dann Zettel, kopiere und scanne ein, gehe zur Bank oder zur Post“, sagt sie stolz. Für 20 Stunden in der Woche bekommt Magdalena Steger rund 700 Euro.; Allerdings haben nicht viele Menschen mit Down-Syndrom die Chance und das Glück, eine Fixanstellung am regulären Arbeitsmarkt zu bekommen. Sylvia Andrich vom Verein Down-Syndrom Tirol ist mit der derzeitigen Situation unzufrieden. „Es fehlt an Arbeitgebern, die bereit sind, beeinträchtigte Personen anzustellen“, erklärt sie. Die Werkstätten, in denen Menschen mit Behinderung arbeiten, seien überfüllt. Nachgebaut würden aber nur wenige. „Das ist ein Problem. Wo sollen denn diese Menschen hin?“, fragt sich die Innsbruckerin, die auch eine Tochter mit Down-Syndrom hat.; Seit 1950 können sich Eltern beim Verein, der 130 Mitglieder zählt, informieren und austauschen. Heute eröffnet der Dachverband für Down-Syndrom Österreich ein Büro in Innsbruck (Brandlweg 4), das Andrich leitet. Dass Magdalena Steger in der Arbeitswelt Fuß fassen konnte, ist für Andrich ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.; Dass Menschen mit Down-Syndrom eine Bereicherung am Arbeitsplatz sein können, kann auch Martina Aschenwald bestätigen. Sie ist Personalobfrau im Gemeindeamt Mayrhofen und freut sich über die kleinen Überraschungen, die ihr Magdalena Steger manchmal macht. „Gestern hat sie mir Unterlagen gebracht. Auf den Stapel Papier hat sie einen kleinen Zettel mit ‚Ich hab dich lieb‘ geklebt.“ Doch warum sie die 21-Jährige nicht mehr missen möchte, liege an der guten Arbeit, die sie jeden Tag leistet. „Magdalena ist ehrlich, pflichtbewusst und hat in der kurzen Zeit schon große Fortschritte gemacht.“; Down-Syndrom (Trisomie 21) Zahlen und Fakten; Jedes 800ste bis 900ste Kind kommt weltweit mit dem Down-Syndrom auf die Welt. Bei Menschen mit Down-Syndrom ist das Chromosom 21 dreifach statt üblicherweise zweifach vorhanden. Deshalb wird die Genom-Mutation auch als Trisomie 21 bezeichnet.; Laut der Wiener Down-Syndrom-Ambulanz leben heute in Österreich 9000 Menschen mit dem Down-Syndrom. 90 Prozent der Mütter entscheiden sich bei der Diagnose Down-Syndrom für einen Schwangerschaftsabbruch. Auf der Humangenetik an der Medizinischen Universität Innsbruck werden jährlich 15 bis 20 positive Befunde gestellt. „Die meisten treiben ab“, weiß der Leiter der Humangenetischen Beratungs- und Untersuchungsstelle Johannes Zschocke.; 130 Mitglieder zählt der Verein Down-Syndrom Tirol. Kontakt unter der Telefonnummer 0512/577198.; Am 21. März ist der Welt-Down-Syndrom-Tag und wurde 2006 erstmals gefeiert.;

Tiroler Tageszeitung (richtig!)Von der Arbeit der freiwilligen Helfer auf den Almen profitieren nicht nur die dortigen Bauern, sondern auch der Tourimus.; Es gibt Menschen, die Urlaub nehmen, um unentgeltlich arbeiten zu können. So wie die fünf freiwilligen Helfer, die derzeit im Rahmen des Projektes „Umweltbaustelle“ des Oesterreichischen Alpenvereins (OeAV ) auf der Bodenalm im Zillergrund die Almflächen von Steinen und Sträuchern befreien.; Bei freier Kost und Logis sich in den Dienst der Natur zu stellen, kommt an - die Warteliste bei den Projektwochen des OeAV ist lang, weiß Willi Seifert, Geschäftsführer des Hochgebirgsnaturparks Zillertaler Alpen. „Mit der Tirol Werbung kreierte Angebote, bei denen man im Urlaub auf der Alm mit anpacken kann, werden dagegen kaum angenommen“, erklärte er gestern beim Pressegespräch in Schwendau.; Paul Steger, Obmann der OeAV-Sektion Zillertal, weiß warum: „Bei uns sind Kost und Logis frei und Alpenvereine sind einfach authentische Partner in diesem Bereich und stehen solchen Ideen näher“, erklärt er. Seine Sektion habe bereits vor zirka 25 Jahren eine Umweltbaustelle selbst organisiert und finanziert. „Damals ging es um einen Weg in die Hundskehle. Unsere 142 Jahre alte Sektion stand schon immer im Zentrum touristischer Begehrlichkeiten“, erklärt Steger.; Wie wichtig der Erhalt der Almflächen für den Tourismus ist, weiß Andreas Hundsbichler, Obmann des Tourismusverbandes Mayrhofen-Hippach: „Die Almen sind Erholungsräume für unsere Gäste. Und hier entstehen dank klarem Wasser und hochwertigem Grünfutter jene Milch-Premiumprodukte, die die Gäste am Hotel-Buffet finden.“ Wenn die Kulturlandbewirtschaftung nicht mehr funktioniere, sei die Landschaft für den Gast nicht mehr wertvoll, ergänzt Steger. Die Umweltbaustellen seien daher ein Beitrag, den Almbauern zu zeigen, wie hoch das Interesse am Erhalt der Almen sei. „Wichtig wäre, dass auch die Vermieter ihre Gäste animieren, Almhütten zu besuchen und die dort erzeugten Produkte zu kosten“, sind sich Steger, Seifert und Hundsbichler einig.;

Tiroler Tageszeitung (richtig!)Fünfzehn Gäste, die sich einen Kaiserschmarrn teilen, und Hoteliers, die Mautgebühren umgehen, verärgern Hüttenwirte im Zillergrund.; Er hat einen Stein ins Rollen gebracht bzw. eine Diskussion in Gang gesetzt: der Vorschlag des Mayrhofner TVB-Obmanns Andreas Hundsbichler, dass Hoteliers ihren Gästen statt der Gratis-Nachmittagsjause im Hotel einen Konsumationsgutschein für Hütten anbieten. Der Gast soll sich nicht stressen, um rechtzeitig zur Gratis-Jause ins Hotel zu müssen. Wie gestern in der TT berichtet, soll das ein Weg sein, den über Geschäftsrückgänge klagenden Berghütten zu helfen. Die Hüttenwirte würden die Gutscheine mit den Hotels abrechnen.; Andrea Berger, die seit drei Jahren die Bärenbadalm im Zillergrund betreibt, kann dem wenig abgewinnen. „Dann müssen wir den Hoteliers wegen des Geldes nachspringen“, meint sie und wird deutlich: „Meiner Meinung nach sollten die Gratis-Nachmittagsjausen in den Hotels abgeschafft werden. Die Hotels im Zillertal machen sich mit ihren Billigpreisen gegenseitig kaputt und die Hütten mit dazu.“ In zehn Jahren, glaubt sie, werde es die meisten Hütten daher nicht mehr geben. Für die Sparwut von Wirten und Gästen kann die 30-Jährige viele Beispiele nennen: Hoteliers, die sich und ihren Gästen die Maut in den Zillergrund sparen wollen und die Mautstelle über eine Privatstraße von Brandberg aus umfahren. Von der Bärenbadalm aus kommt man dann aber nur per Bus weiter zum Stausee. „Um die Busgebühr zu sparen, lassen sich Wirte den Schlüssel der Schrankenanlage geben und fahren ihre Gäste hinauf.“; Franz Obermair vom Gasthaus Adlerhorst am Zillergrund-Stausee bestätigt das. Ihn habe der Wanderführer eines angesehenen Finkenberger Hotels um den Schlüssel gefragt. „Aber ich gebe den nicht mehr her. Denn die Gäste konsumieren bestenfalls ein Wasser und benutzen die Klos“, sagt er und kritisiert, dass der so genannte „Qualitätstourismus“ den falschen Weg gehe. Auch bei Andrea Berger macht sich Frust breit: nur vier Monate Saison, Personalkosten für drei Angestellte und Gäste, die sich zu fünfzehnt einen Kaiserschmarrn und zu dritt ein Bier teilen.; Weiter oben auf der Plauener Hütte ist das neue Pächterpaar Michael Puntigam und Edith Haberl noch mit Elan bei der Sache. Dass viele Leute gar nicht einkehren, sondern nur das Klo benutzen oder sich zu viert ein Essen und Getränk teilen, lässt aber auch sie von einem „schlechten Tagesgeschäft“ sprechen. „Als Alpenvereinshütte dürfen Mitglieder auch ihre mitgebrachte Jause verzehren. Die erlaubten 2,50 Euro Infrastrukturbeitrag bei Nicht-Konsum mag ich aber auch nicht verlangen“, sagt Haberl. Auch Paul Steger, Leiter der Sektion Zillertal vom OeAV, wird deutlich: „Hütten sind nicht nur Kloanlage und Unterstand bei Schlechtwetter. Die Weg- und Hüttenerhaltung kostet viel Geld. Es kann nicht sein, dass keiner mehr einkehrt.“;

Tiroler Tageszeitung (richtig!)Das geplante Tuxbach-Projekt des Verbunds könnte das Aus für den Wildwassersport in der Zemmschlucht bedeuten. ; Im ruhigen Fahrwasser befand sich der Verbund Austrian Hydro Power bisher, was seine Energiegewinnungspläne im Zillertal betrifft. Doch jetzt regt sich Gegenwind im Tal. Die Sektion Mayrhofen des Oesterreichischen Alpenvereins kritisiert die Pläne des Verbunds, gemeinsam mit den Schwazer Stadtwerken den Tuxbach im Bereich Bärendille über einen Stollen zum Stillupspeicher abzuleiten, scharf.; Sektionsobmann Paul Steger ruft angesichts der bevorstehenden wasserrechtlichen Verhandlung des Projektes am 22. Juli - wo u.~a. Gemeinden, Grundbesitzer und Fischereiberechtigte Parteienstellung haben - zum Widerstand auf. „Durch dieses Projekt würde die Zemm nicht mehr im Kraftwerk Bösdornau abgearbeitet. Das hieße, dass die Zemmschlucht ab Bösdornau bis auf eine lächerliche Restwassermenge trockengelegt wird“, ist Steger überzeugt. Die Schlucht gilt als Eldorado für Kajakfahrer. „Das oder Rafting wäre nicht mehr möglich“, behauptet Steger. Auch im Ziller, in den die Zemm mündet, fehle das Wasser. Bestürzt sind Steger und sein Ausschuss auch über das geplante 600-Mio.-Euro-Projekt, durch das Zillerwasser ab Mayrhofen via 27 km langem Stollen bis zu einem neuen Kraftwerk in Rotholz geleitet und mit dem Inn verbunden werden soll. Im Ziller-Bachbett, wo 50 m³ Wasser Platz hätten, würden dann nur noch 5 m³ rinnen, sagt Steger und betont: „Wir sind einhellig der Meinung, dass das Zillertal mit einem Ausbaugrad von etwa 90~% für die Energiewirtschaft über Gebühr viel geleistet hat.“ Die OeAV-Sektion wolle daher mit Gemeinden, dem TVB Mayrhofen-Hippach und Outdooranbietern eine Aktionsgemeinschaft bilden, um die Projekte zu verhindern.; Verbund-Pressesprecher Wolfgang Syrowatka stellt die Situation anders dar. Über das Kraftwerk Bösdornau, dessen Genehmigung 2019 ausläuft, werde das Wasser des Stillup-, Tux- und Zemmbachs abgearbeitet - und zwar zu Kriterien, die nicht mehr genehmigungsfähig seien. „Jetzt muss erst Restwasser abgegeben werden, der Rest darf zur Energiegewinnung genutzt werden“, erklärt er. Bachbetten, die jetzt trocken seien, bekämen wieder Wasser. „Es mag schon sein, dass einige davon profitierten, dass durch Bösdornau bisher das gesamte Restwasser zum Nachteil anderer Bachbetten in die Zemmschlucht floss“, meint er und räumt ein: „Ich weiß um die Thematik Wassersport. Vielleicht kann man da noch was verbessern.“;

Tiroler Tageszeitung (richtig!)Verleihung des "Ehrenzeichens in Silber des Verdienstordens der Heiligen Rupert und Virgil" für Ing. Paul Steger aufgrund seiner Tätigkeit im Pfarrgemeinderat (Ausschuss Verwaltung - Finanzen, Bau)